壮丽以示威仪——明蜀王府建筑群的文化内涵

(一)明蜀王府的位置和基本结构

[摘要]天府文化中具丰富的皇家文化内涵,分为国家分裂时期在成都称帝(王)时形成的皇家文化,以及统一时期被分封到此地的藩王在此建立的王府、其行止作为皇室的一个分支形成的文化。因为最终植根于巴蜀文明和天府文化的底蕴,存在于成都的皇家文化内涵在历史上也不乏个性与创造性,前者最突出的是三国时期蜀汉两代皇帝的政治文明建树;后者最突出的是明朝十三代蜀王在成都留下的不少正能量。本文侧重从明蜀王府的建筑特色与追求及其丰富内涵来揭示这一点。明蜀王府内部属于历代蜀王的私人空间,笔者按照《明蜀王文集》的记录来探讨蜀府建筑群的文化内涵。如职责上以勤政堂为代表;治国理论上以忠孝为核心,以理学为根本;以书舍众多来实施并倡导文教之风;以耕读轩等耕读文化来夯实国家基础;以雅致小景来陶冶性情;还有以药房、葵心轩、守泉轩等为代表专门针对臣属的功能性建筑。显示蜀府一系试图以壮丽的蜀府建筑为载体,将明蜀王在西南地区藩屏帝室的责任和注重自身威仪的意志代代传递下去。这是明朝以文化输出的方式控制和影响周边少数民族乃至番邦国家的理念,从而成为“藩屏帝室”的典范性实践,这对当代成都市如何更好地服务于国家意志仍然有一定的借鉴意义。

X

X

《诗经》里有:“价人维藩,大师维垣,大邦维屏,大宗维翰,怀德维宁,宗子维城,无俾城坏,无独斯畏”,这应该是“藩屏”最早的出处。在明代的藩王就像用来展示皇室影像的屏幕,蜀藩一系又是最优秀的藩府之一,成都人不用见到藩王本人,见到宫殿就能感觉到藩王的权势,进而感受到皇帝的威望。据统计,“明朝皇子曾有王号的共计85位,亲王有封地藩国的数计有54系”。明蜀王府从洪武十一年(1378)始,延续到明末,期间仅明宪宗之子的雍王府(1487-1490)和寿王府(1491-1506)短期设于四川保宁府,后迁出,其余时间是明代唯一独居一省的宗藩。明蜀王府给四川和成都人留下难以磨灭的印记,尤其是其独特的“以文教化一方”策略,导致《明史》所载“川中二百年不被兵革”,是明太祖“治天下之道,必建藩屏”理论在全国的典范。历代明蜀王直接经营的王宫,最能体现其意志,但限于蜀中及国内现在资料缺乏,这方面的研究甚少。笔者新近从日本国立公文书馆找回明蜀王的前四部文集,加上国内仅存的《长春竞辰稿》,前后关联,解开了一些谜团。下面从五部《明蜀王文集》中关于蜀府建筑的文字记载,尤其是《惠园睿制集》,探讨蜀府建筑群的文化内涵是否达到朱元璋的要求,即《明史》第六十八卷中所载,“使诸王睹名思义,以藩屏帝室”。

明蜀王府的位置和基本结构

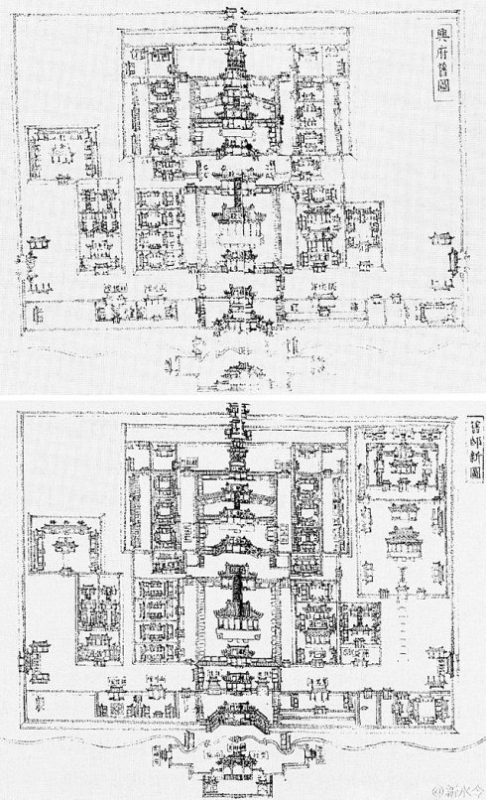

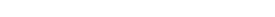

明朝皇帝为在西南地区展示其物质文明的先进,集结全国最优秀的工匠在成都修建壮丽恢弘的王府建筑,直接拉近本地居民与王室的距离,也让外来人口感受到文明的差距程度。明蜀王府这座成都城区传统地标,位于城市的中心地带(即现天府广场及其以北区域),清代、民国称皇城。成都著名文人李劼人先生回忆:“明代蜀王府的规模很大,几乎占去了当时成都城内总面积的五分之一,达38万平方米。北起骡马市街,南至红照壁街,东至西顺城街,西至东城根街。藩府有两道城墙,内城之中有十几座宫殿,内城之外、夹城之内为园苑。外城外是御河,河上有三道拱桥。再南又有大桥三道,跨于金河之上两侧。整个宫殿坐北朝南,建筑巍峨雄伟,金碧辉煌。园林景致优美,亭台楼阁,小桥流水,鸟语花香,简直就是人间仙境。其中的“菊井秋香”被誉为当时成都的八大景观之一。宫城前面有三道门洞。门外是广场和宽100余尺的御道。与门洞正对。在600余米处,是一堵20余丈长、3丈来高的砖影墙,因为它是红色的,所以名为红照壁。在门洞外250米左右的东西两侧,各有一座亭子,是王宫的鼓吹亭,东亭名为龙吟,西亭称作虎啸” 。

作 者:胡开全

作者单位:成都市龙泉驿区档案局

来 源:《文史杂志》2018年第2期P85-92

明蜀王陵博物馆 2015 版权所有 蜀ICP备1309412号 网站运营支持:万物智汇